El peso del ataúd de mi madre me hizo tambalear. Mi cuñada y yo estábamos a los pies, el extremo más ligero y estrecho, mi hermano y su hijo en la cabecera. Aun así, mis rodillas se doblaron cuando la carga se asentó sobre mis hombros como si, en su agonía, mi madre hubiera asumido gravitas. Me armé de valor y recé para no tropezar, para no defraudar a mi madre en éste, su último y más breve viaje.

***

El día anterior, fui a la funeraria para ver por última vez el cuerpo de mi madre, una deuda que tenía con la que me había dado a luz. Me detuve justo delante de la puerta, clavada en el sitio por la absoluta quietud de la habitación, el dulce aroma de las flores que no lograba enmascarar el olor a putrefacción, la convicción de que estaba completamente sola. No podía ver el cuerpo de mi madre desde donde estaba, sólo el oblongo de madera reluciente, una delgada línea de satén blanco alrededor de la parte superior, como un antiguo contorno de tiza en la escena de un crimen.

Sólo cuando estuve junto al ataúd vi lo pequeña que se había hecho en la muerte: el tamaño de una niña de doce años, ni más ni menos.

Tenía las manos cruzadas a la altura de la cintura, el rostro antinaturalmente liso y sin arrugas, y una boca que no era la suya. Cuando me armé de valor para tocarle la mejilla, su piel era fría como el mármol e igual de inflexible. Le acaricié el pelo porque, de todas sus partes, era la que sentía igual.

Es una fantasía de poeta y una caridad de predicador llamar sueño a la muerte. No es nada tan natural como una ausencia, una falta. Llama sueño a lo que se ha ido anima o lo que quieras. Sólo sé que cuando la toqué, ella no estaba allí.

La Piedad de Miguel Ángel -la de San Pedro, en Roma- es una bella mentira. María y su hijo son jóvenes, sin defectos, el hombre dormido en su regazo. Es una imagen de lo que deseamos ver, no de lo que es.

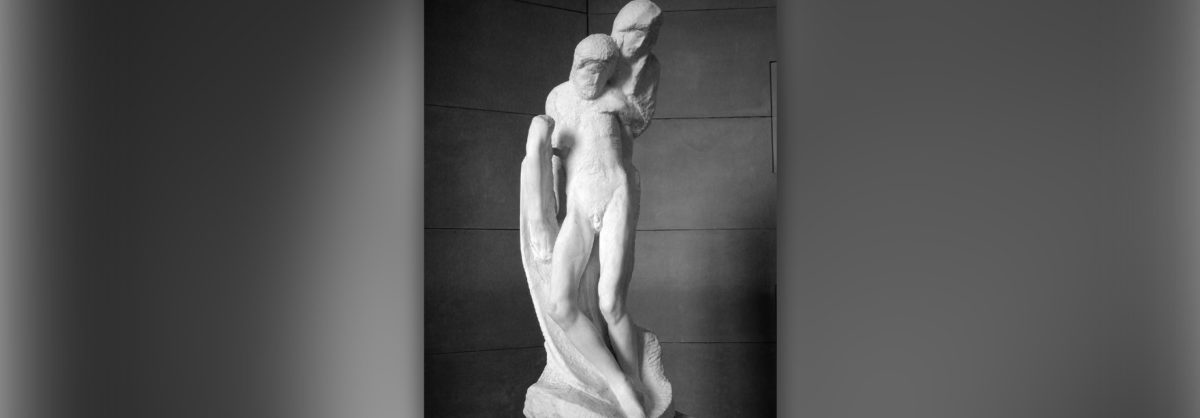

La Piedad Rondanini de Miguel Ángel, inacabada y tardía, se acerca más a la verdad: una vieja bruja que se esfuerza por sostener un peso que se desliza eternamente hacia la tierra.

Gravitas

Como madre joven, Elizabeth Ann Seton bajó a sus bebés tiernamente a sus cunas, con el peso de sus cuerpos ligeros; como madre viuda, sostuvo a sus hijas moribundas en sus brazos y luego vio cómo las bajaban a la tierra.

Antes del entierro, esos pequeños ataúdes se habrían colocado ante el altar de la diminuta capilla de la Casa de San José, el altar que Isabel encargó tallar en forma de pesebre, la primera cuna del Niño Jesús.

Rezando por sus hijas que yacían tan quietas en sus ataúdes, ¿recordaba su madre cuando las amamantaba a sus pechos? ¿Estaba tan aturdida como yo por la transformación en absoluta quietud de esos cuerpos que habían sido cálidos, ligeros y rápidos, esas manos ahora inmóviles que habían arrancado el corpiño de su vestido? ¿Pensó en María, la Madre de los Dolores, que una vez contempló el cuerpo de su Hijo, tal vez suplicándole que resucitara como había resucitado a su amigo Lázaro?

¿Rogó también Isabel para que resucitara a sus hijas como había resucitado a la hija de Jairo, de doce años?

En sus escritos espirituales, poco antes de morir su hija mayor, Ana María, se refiere al niño Jesús como "Niño del Calvario". La cuna es también el ataúd; el nacimiento también la muerte. Y viceversa.

En un notable acto de confianza, Isabel se refirió a las fechas de defunción de sus hijas como sus "cumpleaños celestiales", el día en que nacían a la vida eterna tras el largo y duro trabajo de morir.

Acariciando el pelo de mi madre como había hecho tres meses antes en mi última visita cuando estaba viva, lo mejor que pude hacer fue reconocer que sus sufrimientos ya habían pasado, que la crueldad del Parkinson, que la había sepultado inexorablemente en un cuerpo que no obedecía sus órdenes, ya no tenía dominio sobre ella. Era como si la muerte hubiera sido su cura, el milagro por el que yo había estado rezando todo el tiempo.

***

Paso a paso, con cuidado, llevamos el cuerpo de mi madre hasta la iglesia y la depositamos en el catafalco ante el altar, el mismo altar donde yo había recibido mi Primera Comunión y el crisma de la confirmación, donde mis abuelos habían recibido la Hostia, donde la última vez que los restos de mi familia asistieron a misa fue el Domingo de Ramos de 2014, cuando aún vivía mi tío, el hermano de mi madre.

Durante la misa de Réquiem, mantuve la mano sobre su ataúd.

Después del servicio, la sacamos, la carga no era más ligera pero esta vez yo estaba preparado para soportar el peso.

Pondus meum amor meus.

"Mi peso es mi amor". (San Agustín.)

RIP

Marie Patricia Phelps

1934 – 2022

***

Suzanne M. Wolfe creció en Manchester, Inglaterra, y se licenció en Literatura Inglesa en Oxford, donde fue cofundadora de la C.S. Lewis Society. Fue escritora residente en la Seattle Pacific University, donde enseñó literatura y escritura creativa durante casi dos décadas. Wolfe es autora de cuatro novelas: El curso de todos los tesoros (Crooked Lane, 2020), Un asesinato con cualquier nombre (Crooked Lane, 2018), Las confesiones de X (HarperCollins/Nelson, 2016, ganador del premio Christianity Today Book of the Year), y Desvelando (Paraclete Press, 2004; edición revisada, 2018, ganadora del Award of Merit de los premios Christianity Today Book of the Year). Ella y su marido, Greg Wolfe, son coautores de numerosos libros sobre literatura y oración, entre ellos Libros que forjan el carácter: cómo enseñar a su hijo valores morales a través de los cuentos (con William Kirk Kilpatrick, Simon & Schuster, 1994), y Bless This House: Prayers For Children and Families (Jossey-Bass, 2004). Sus ensayos y entradas de blog han aparecido en Convivium y otras publicaciones. Ella y su marido tienen cuatro hijos adultos y tres nietos.

Imagen superior: Miguel Ángel, Piedad Rondanini. Wikicommons.